Terra e Liberdade!

A Insurreição dos Povos frente ao Colonialismo e aos Impérios

Resoluções do VII Congresso da União Popular Anarquista

Brasil, 2020

Formato para livreto: [Portugês] [Castellano] [Inglês] [Francês] [Colabore com traduções!]

Leia as Resoluções Congressuais da UNIPA: AQUI

Apresentação

O Brasil e o mundo se encontram em um momento chave para a luta de classes e para o aprofundamento de uma política revolucionária e anarquista. Estamos atravessando, desde o local ao global, mudanças de paradigma nas relações de poder e exploração no interior do sistema mundial capitalista, influenciadas diretamente pelas insurgências e lutas proletárias e de libertação nacional desde os anos 1970 e que também influenciam as relações capital-trabalho e Estado-sociedade na atualidade.

Neste século XXI, mais especificamente desde a sua segunda década (pós-crise de 2008), uma série de rebeliões populares e novas formas de ação e organização da classe trabalhadora sacudiram a instabilidade das estruturas imperialistas, colonialistas e monopolistas no interior do sistema mundial. A ascensão e queda de governos de tipo “progressistas” na América Latina (Bolívia, Uruguai, Brasil, Venezuela, Argentina, Paraguai, dentre outros) foram expressões dessas mudanças nas relações de poder, desde o global ao local.

Para compreender a nossa realidade nacional e internacional, para além da mera descrição dos fatos, nossa organização apresenta uma contribuição teórica bakuninista sobre o imperialismo e o colonialismo, bem como sobre a distinção entre as estruturas de neocolonialismo e colonialismo interno que expressam hoje diferentes relações de poder na América Latina. A partir disso, identificamos as mudanças no sistema mundial capitalista desde os anos 1980 que inauguram um novo período da experiência imperial-colonial, o neoimperialismo, que leva a uma nova onda de colonização em escala mundial a partir dos anos 2000, sendo sua expressão mais evidente o acirramento da concorrência interimperialista por terras-territórios, recursos energéticos e regiões/países de influência.

No Brasil, as Jornadas de Junho de 2013 significaram uma ruptura insurgente da classe trabalhadora brasileira, principalmente do proletariado marginal, com o projeto neodesenvolvimentista e subimperialista dos governos petistas. Juntou-se a isso a posterior queda global dos preços do petróleo, o aumento das greves, a queda das taxas de lucro e a política imperialista norte-americana de impor governos “puro sangue” na América Latina. Esses elementos são essenciais para compreender a crise política que se desenrola com o impeachment de Dilma Roussef e o aprofundamento da agenda liberal-conservadora, clerical e militarista atualmente sob a direção do governo Bolsonaro/Mourão.

No entanto, ao contrário das narrativas elitistas, socialdemocratas ou conservadoras, que negam a agência autônoma do povo e que temem, portanto, a revolta e auto-organização popular, entendemos que essa agenda liberal-conservadora, clerical e militarista não se apresenta como um desdobramento das Jornadas de Junho, mas como sua negação, ou seja, como um projeto contrainsurgente de contrarrevolução preventiva. O projeto genocida e neoliberal em curso no atual governo federal, as suas relações com o imperialismo e colonialismo contemporâneos, bem como as consequências para a linha política e de massas formam o centro dos debates e deliberações do VII Congresso Nacional da União Popular Anarquista.

A União Popular Anarquista, grupo político nacional (GPN) bakuninista, enfrenta o momento político atual com a mesma seriedade e compromisso que manteve durante todos esses anos de existência. Sabemos que cometemos erros, tivemos derrotas e refluxos. Sabemos também que os avanços, apesar de muito importantes, estão ainda longe das metas históricas almejadas por nossa organização. Sabemos que, se não avançarmos mais, esse trabalho pode se perder para a história.

Mas o fundamental é que a UNIPA conseguiu avançar qualitativa e quantitativamente em sua linha política, teórica e de massas. Ainda que humildemente, contribuímos para abrir novos espaços de diálogo e construção a nível nacional e internacional para a organização anarquista, para a teoria anarquista e, principalmente, para o nosso braço de massas. Hoje a tarefa não é ser a direção hegemônica do movimento de massas, mas construir o GPN bakuninista e seu braço de massas, embriões das organizações que serão capazes de fazer a luta pela direção e reorganização estratégica do proletariado e dos povos.

Temos consciência dos desafios e sacrifícios que nos aguardam na construção da revolução social no Brasil, e para isso nos preparamos e nos educamos. Buscamos superar nossas próprias limitações, pois não aceitamos que os anarquistas e revolucionários sejam novamente “vítimas da história”. Nós assumimos a responsabilidade histórica pelos caminhos que escolhemos, com os seus erros e acertos, e estamos determinados a vencer nossas batalhas. Nós queremos a vitória revolucionária do povo, a construção do autogoverno (Congresso do Povo) sustentado em um programa socialista, anticolonial e antipatriarcal. Por isso, nos dedicamos a conhecer a nós mesmos e aos nossos inimigos. Apresentamos a seguir as análises e resoluções políticas do VII Congresso Nacional de nossa organização, realizado em novembro de 2019, com a intenção de que elas contribuam para conhecermos melhor nossa realidade e, com esse conhecimento, construirmos as vias de libertação das massas populares do Brasil.

Este texto, lançado em 28 de maio de 2020, sistematiza o conjunto de resoluções do VII Congresso Nacional da União Popular Anarquista, realizado em novembro de 2019. Após a realização desta instância, a conjuntura se complexificou significativamente devido à pandemia de Covid-19. Para análises deste novo momento, ver os Comunicados Nacionais nº 67, 68, 69 e outros a respeito.

1. Imperialismo e colonialismo: uma abordagem anarquista e revolucionária

Os conceitos de imperialismo e colonialismo são indispensáveis para analisar, desde um ponto de vista anarquista e revolucionário, o sistema mundial capitalista no século XXI. O imperialismo e o colonialismo, como experiência histórica concreta das sociedades, não desapareceram frente as atuais tendências políticas, econômicas e culturais do sistema mundial, mas assumiram novas expressões e mecanismos de dominação e exploração.

Para revitalizar a teoria do imperialismo e do colonialismo é necessário depurar tanto as abordagens economicistas e eurocêntricas, que foram típicas das análises marxistas, quanto as abordagens culturalistas, liberais e genéricas conceitualmente. Além disso, é fundamental a crítica do papel das abordagens (principalmente socialdemocratas e liberais) que negaram a vigência do imperialismo e do colonialismo no século XXI, e confluíram de diferentes maneiras com as discursividades dominantes dos organismos multilaterais, Estados centrais e empresas. O debate em torno do conceito de “globalização”, ainda que tenha tido contribuições, apoiou a mistificação das relações de poder mundiais.

Tais abordagens subestimaram a tendência do sistema capitalista em estabelecer novas hierarquias e relações de dominação e minimizaram os impactos da Guerra Fria, representada pelas guerras irregulares internas e externas. A Guerra do Vietnã e as intervenções da ONU, Inglaterra e França na Ásia e na África ao longo dos anos 1950/70, bem como o desenvolvimento de ditaduras militares e a política de contrainsurgência na América Latina, mostraram que o militarismo e o expansionismo dos países capitalistas centrais não se manifestava apenas sob a forma do colonialismo “clássico” e das guerras totais entre potências.

A maioria das teorias críticas do imperialismo e do colonialismo durante o século XX estavam limitadas pelos contextos particulares de sua elaboração. Tais teorias se constituíram em diálogo e/ou como parte das lutas anticoloniais e movimentos de criação dos Novos Estados, o que fez com que as mesmas assimilassem diversos traços da ideologia nacionalista e a ideia da inevitabilidade do desenvolvimento capitalista, dando um toque eurocêntrico e estatista às suas formulações críticas. Assim, as críticas do imperialismo resultaram, em maior ou menor medida, na defesa de políticas desenvolvimentistas (nas suas variantes nacionalistas e marxistas) ou em políticas de modernização, como expansão da democracia liberal e do mercado mundial (nas suas versões liberais e socialdemocratas).

A teoria crítica do imperialismo que teve maior relevância no século XX foi a teoria leninista. Lênin inaugurou uma ampla tradição teórica em que o imperialismo seria sinônimo de capital monopolista. A principal caraterística dessa abordagem está na ênfase sobre a expansão da acumulação de capital, o processo de integração do mercado mundial e das estruturas produtivas. Classificamos essa abordagem como economicista, já que desconsiderou as determinações das instituições políticas (dos Estados e do sistema interestatal) e socioculturais nas experiências imperiais-coloniais sob o sistema capitalista.

Como decorrência da política comunista soviética para a América Latina, durante quase todo o século XX perdurou a associação entre o conceito de “acumulação primitiva” em Marx com a teoria leninista do imperialismo. A abordagem marxista concebeu os processos de colonização, a expropriação de terras e bens naturais e os regimes de trabalho servil, familiar e escravista como primitivos e antecedentes ao capitalismo. Debatia-se em torno de uma questão dogmática: se essas relações existiam então a economia seria de tipo feudal ou semifeudal, e se, ao contrário, vivemos sob o capitalismo, essas relações colonialistas e “extra econômicas” não existem.

Essa abordagem mistificou um tipo ideal de capitalismo (europeu, inglês), de domínio “absoluto” das relações de trabalho assalariado, industrial, urbano, que sequer existiu. Não explicou a questão central: como o próprio sistema capitalista reproduz constantemente as formas coloniais de dominação e exploração, especialmente na periferia e semiperiferia do sistema. Essa abordagem etapista e eurocêntrica levou, em diversos casos, à defesa de políticas desenvolvimentistas e de conciliação de classes com a ilusão de eliminar os “resquícios pré-capitalistas”.

Já as teorias e políticas socialdemocratas e liberais consideram o imperialismo como um fenômeno opcional ao capitalismo, que se associa ao mesmo por diferentes razões. O centro da tese socialdemocrata é de que o imperialismo é uma política que poderia ser modificada através de reformas nas estruturas econômicas, estatais e culturais. Já a tese liberal defende que o imperialismo é uma patologia pré-capitalista, irracional, que o capitalismo não conseguiu eliminar, e que a eliminação do imperialismo dependeria da expansão dos processos de modernização (institucional, cultural e tecnológica).

A ideia de progresso e, atualmente, de desenvolvimento é uma síntese da pretensão de dominação da natureza, eixo fundamental tanto do liberalismo quanto do marxismo. Dentro desses paradigmas centralistas (antropocentristas, tecnocentristas, etapistas) não se questionou o modelo hegemônico de desenvolvimento técnico (de relação da sociedade com a natureza e, portanto, entre a própria sociedade) e sim a sua desigualdade. O horizonte ilusório era que o tipo de desenvolvimento do centro se expandisse para os países periféricos.

O que devemos ponderar é que a ideologia desenvolvimentista está associada à modernidade, que por sua vez é incompreensível sem o elemento da expansão do colonialismo. Modernizar é, sempre, expandir uma determinada ideia de progresso e, com ela, de colonização dos povos e da natureza. A evolução da tecnologia sob o sistema mundial capitalista não deve, portanto, ser abordada apenas como uma relação da sociedade com a natureza. A ação do capital para controlar a natureza pressupõe o controle do próprio trabalhador e de seus corpos. Daí que as mudanças tecnológicas, mais do que mudanças puramente “técnicas”, implicam em mudanças nas relações de poder. As consequências ecológicas dessa racionalidade desenvolvimentista são observadas hoje com as crises hídricas, expansão descontrolada de doenças (pandemias), extinção de espécies animais e vegetais, crises migratórias, etc.

Assim, é fundamental retomar a crítica do anarquismo ao centralismo (político, econômico e epistemológico). O antropocentrismo, o tecnocentrismo e o cientificismo são expressões de saberes-poderes de dominação da sociedade sobre a natureza, que implica sempre a dominação entre os seres humanos. Bakunin afirmava no século XIX que não existe um centro organizador absoluto do mundo natural e social e que toda tentativa de estabelecê-lo resulta na instituição de relações assimétricas de poder.

Assim, a teoria anarquista traz contribuições à questão do colonialismo e do desenvolvimentismo associada a um novo paradigma emancipatório anticentralista e integral. Um exemplo disso foi a influência do anarquismo na reformulação teórica do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e a sua defesa de um programa anticapitalista, antiestatista, ecológico e feminista.

Assim, a partir da teoria bakuninista, consideramos que o imperialismo, o colonialismo, o estatismo e o monopolismo são quatro tendências e processos históricos globais, que não podem ser reduzidos nem a fenômenos exclusivamente econômicos, nem políticos, nem culturais, pois são multidimensionais. São fenômenos históricos de longa duração, que foram ressignificados pela emergência do sistema mundial capitalista, e pelas transformações nos diferentes regimes de acumulação e de acordo com cada contexto geográfico.

A experiência imperial-colonial é de longa duração, existe desde a antiguidade, passando pelo período medieval e chegando ao moderno-capitalista, e não é uma forma exclusivamente europeia. Essa observação exige cuidados para evitar o anacronismo e o presentismo, que ignora as raízes históricas dos processos contemporâneos, supondo que os mesmos surgem apenas no presente como algo “inovador e singular”.

Bakunin e Proudhon ofereceram uma contribuição fundamental sobre a relação multicausal entre o centralismo econômico, político e epistemológico. Essa abordagem ganha materialidade na tendência global dos Estados ao expansionismo e de formação de Impérios e processos de colonização, bem como a tendência do Capital ao monopolismo e a estratificação territorial e social dos regimes de exploração, tanto em escala nacional como internacional, que gera a superexploração do trabalho e a formação de um proletariado e campesinato marginalizados e uma aristocracia operária (e “pequena burguesia rural”) no interior da classe trabalhadora.

Assim, para a teoria bakuninista, o imperialismo é o processo e a política pelos quais determinadas sociedades estatais subordinam e englobam outras sociedades e territórios, constituindo assim os Impérios, como o topo de uma hierarquia regional ou mundial. O imperialismo é gerado pela tendência dos Estados a lutarem entre si e constituírem uma relação e sistema de poder assimétrica.

O imperialismo contemporâneo, engendrado pelo sistema mundial capitalista, foi a síntese contraditória das tendências inerentes do estatismo (de se expandir e conquistar pela guerra), reforçadas e relativamente subordinadas pela tendência monopolista (de acumulação de capital e o controle dos fatores de produção e circulação) própria do capitalismo.

Logo, é impossível um sistema capitalista sem imperialismo, pois mesmo que a economia capitalista não tivesse essa tendência monopolista, as pressões rumo ao imperialismo não são só econômicas, mas oriundas do próprio estatismo. Por fim, essas tendências convergem no colonialismo, que é um fenômeno global e multidimensional em que determinadas sociedades e territórios são transformados em colônias de Estados e Impérios.

O imperialismo contemporâneo, como fenômeno global, é um processo e sistema multidimensional (social, político, econômico e cultural-simbólico) que entrecruza múltiplas hierarquias. Podemos dizer que essas hierarquias operam no nível externo e interno, internacional e nacional/local. Destacamos aqui as principais hierarquias do imperialismo-colonialismo que perpassam as dinâmicas global/local:

1) Hierarquias políticas: a diferenciação centro-periferia e a existência de poderes tutelares sobre povos e territórios. Tal hierarquia comporta variadas formas de regimes de governo, sendo uma forma de gestão de territórios e populações centrada na existência de um centro de poder decisório que estabelece (ou tenta) os níveis de liberdade e participação dos governados na estrutura política, preservando para si mesmo a capacidade de decisões estratégicas em nome de uma missão civilizatória.

2) Hierarquias econômicas: as relações de centro-periferia, no plano econômico, se manifestam não apenas na distinção entre países desenvolvidos/subdesenvolvidos (diferentes níveis de capacidade produtiva, comercial, tecnológica, de investimento), mas na existência de um duplo mercado de trabalho internacional e nacional. Essas hierarquias se expressam também no acesso desigual a recursos naturais (recursos territoriais, hídricos, florestais etc.) e na tendência de superexploração do trabalho e da natureza.

3) Hierarquias sociais e simbólico-culturais: se expressam num sistema de classes e num sistema de estratificação étnico-cultural e de gênero, no qual os grupos sociais são hierarquizados em função de identidades e grupos diferenciados. As hierarquias econômicas e políticas supõem a existência de grupos sociais hierarquicamente organizados. Essas hierarquias produzem tanto discursividades e formas de violência simbólica (racismo, etnocentrismo, machismo, projeto de dominação da natureza) quanto formas de organização social que atribuem aos grupos sociais posições na hierarquia econômica e política, ou ainda justificando-as em função de discursos ideológicos de legitimação.

Assim, essas hierarquias estão entrecruzadas entre si em um sistema global de dominação e exploração, de modo que é impossível estabelecer uma fronteira rígida e absoluta entre elas. Isso é importante para combater os desvios de particularismo absoluto em abordagens pós-modernas, e de universalismo absoluto-centralista em abordagens marxistas. Além disso, existe uma abordagem “interseccional” que tampouco rompeu com a análise de blocos rígidos de “opressões” e se tornou, na maioria dos casos, uma política de hierarquização, classificação e divisão entre os oprimidos.

Já a colonização é o processo de ocupação territorial de sociedades “X” por uma sociedade “Y” (exterior àqueles territórios). Desse modo, a colonização é um processo histórico de territorialização. A colonização é o embrião do colonialismo. Para a teoria anarquista, a principal característica do Colonialismo é a centralização global do poder:

1) do poder político, gerando uma centralização das funções de governo e representação em grupos e classes exteriores aos territórios ocupados;

2) do poder econômico, através da concentração dos recursos e da exploração ou subordinação do trabalho, gerando o monopolismo;

3) do poder simbólico (social e cultural), produzindo apenas identidades negativas, genéricas, que agrupam a população colonizada a partir da visão e dos interesses do colonizador, o que gera o etnocentrismo.

Os processos atuais de colonização não podem ser compreendidos no sentido atribuído pelo marxismo com o conceito de “acumulação primitiva”, segundo o qual esses processos criariam as precondições do capitalismo. Isso porque não representam transições entre modos de produção. Muitas vezes, têm muito pouco a ver com a agricultura em si, e a expropriação das terras em alguns casos ocorre em prol de um desenvolvimento não agrícola.

Assim, os processos de colonização não refletem uma fase inicial do capitalismo, mas as reivindicações capitalistas avançadas por terras, recursos naturais e energéticos assumem uma variedade de formas específicas – como represas, estradas, minas, usinas siderúrgicas, zonas econômicas especiais ou projetos de habitação. A colonização precisa ser compreendida, portanto, por uma nova abordagem: a questão não é a sua função na transição para o capitalismo, mas no próprio sistema capitalista.

Essa expropriação da terra (seja pela compra, arrendamento, grilagem, pilhagem, mas sempre com a imposição da propriedade privada como relação e status superior às demais formas de ocupação da terra e relações com a natureza) é acompanhada pelo processo mundial de incorporação de outras esferas da natureza ao mercado (patenteamento de material genético de sementes, de conhecimentos ecológicos, etc.). As políticas neoliberais de privatizações de serviços públicos (educação, saúde, segurança, etc.) são também uma outra forma de impor a lógica mercantilista com o intuito de liberar um conjunto de ativos em que o capital sobreacumulado encontre meios lucrativos para investir.

Esse elemento é fundamental para compreender a relação entre o colonialismo e o imperialismo contemporâneos, com a imposição de políticas neoliberais que expandem a privatização e a mercantilização dos bens coletivos/públicos anteriormente não integrados às cadeias mercantis e aos processos de acumulação ultramonopolistas.

1.1 As transformações do imperialismo e colonialismo modernos

O imperialismo se transforma profundamente no século XX, de modo que podemos diferenciar duas situações históricas: a do imperialismo capitalista clássico (1890-1980) e a que vivemos atualmente, que podemos denominar de neoimperialismo (1980-2019). Podemos dizer que a principal mudança será a ascensão e queda do colonialismo internacional na periferia e semiperiferia global, seguida pela generalização da dependência com forma de dominação no sistema mundial.

A experiência imperial-colonial engendrada pelo sistema mundial capitalista pode ser subdivida em dois grandes períodos:

1º) o ciclo de conquista da América, a construção do primeiro Sistema Colonial interoceânico (1500-1800), que foi seguido pelo primeiro ciclo de descolonização com a destruição do sistema colonial no século XIX e a construção da primeira onda de Novos Estados na América Latina;

2º) o ciclo de construção do Sistema Colonial (1820-1910), com a partilha da Ásia e da África, motivada pela expansão do capitalismo monopolista e das disputas pela hegemonia no sistema interestatal, seguida pela descolonização do período 1945-1970 e a segunda onda de criação de “Novos Estados”.

Enquanto processos históricos modernos, podemos distinguir três tipos de colonialismo: o colonialismo internacional (típico dos séculos XVI até o século XX), o colonialismo interno e o neocolonialismo, que seriam variações históricas das relações de dependência que sucederam os processos de descolonização latino-americano, africano e asiático.

Sem corresponder a etapas ou períodos históricos subsequentes (típicos de uma interpretação linear, evolucionista), essas formas de colonialismo são resultantes da dinâmica concreta do imperialismo capitalista, bem como das resistências, insurgências e revoluções. Portanto, não é de se surpreender que aspectos do colonialismo clássico e das atuais relações de dependência se interpenetrem e se sobreponham de acordo com diferentes tempos e geografias.

Além disso, o efeito das descolonizações (seja por revoluções ou reformas) não podem ser menosprezados como simples processos “formais”, já que significaram mudanças profundas nas relações de poder em cada país e no sistema mundial capitalista e interestatal.

Dessa forma, o imperialismo contemporâneo, sob a forma da dependência, gera processos de colonização centrados no estabelecimento do controle de parcelas de terra-território e bens públicos e naturais, com a consequente tendência estatista-monopolista-etnocêntrica que acompanha os processos de colonização. Mas isso não corre (ao menos não hegemonicamente) através da ocupação militar estrangeira, típica do período de colonialismo internacional “clássico”.

Para compreender a atual experiência colonial, marcada pelas relações gerais de dependência, consideramos que esta se manifesta na América Latina sob as formas de neocolonialismo e colonialismo interno. Apesar de limitações oriundas das diferentes abordagens, as reflexões sobre o colonialismo interno tiveram o grande mérito de evidenciar as relações desiguais, étnicoculturais e de classe, dentro dos Estados independentes, bem como as relações de dependência externa, engendradas pelo imperialismo, que condicionam desigualdades regionais e setoriais nos países periféricos. Isso implicou uma relação dos “Novos Estados” e das classes dominantes locais com suas populações camponesas, indígenas e negras que reproduz muitas das características da relação metrópole-colônia.

O conceito de colonialismo interno serve para descrever uma situação histórica particular onde os Novos Estados possuem burguesias relativamente fortes, ou seja, que realizaram acumulação de capital local e nacional em associação com o capital estrangeiro. Os Novos Estados são dotados de uma autonomia governamental muito maior, em que as classes dominantes nacionais têm grande poder e protagonismo. A figura do colonizador estrangeiro desaparece e surge então uma nova categoria social, uma burguesia mestiça ou eurodescendente que pretende ser a materialização da “Nação”, ou melhor, do Estado-Nação.

Esse processo se deu em diversos países latino-americanos com a emergência das figuras do Ladino e do Criollo, ou então com burguesias eurodescendentes (como no Brasil, Chile e Argentina). Os processos de colonização passaram a ser protagonizados por essa classe. As identidades e relações sociais do antigo colonizador são incorporadas nas identidades de patrão-proprietário e governante nacional (agora eurodescendente ou mestiço) e as do antigo colonizado nas de proletário-camponês e governado.

O neocolonialismo é uma situação histórica na qual a burguesia local é fraca e a política dos Novos Estados continua sendo determinada de fora. Na dimensão nacional, supõe uma classe dominante com baixo capital. Além disso, essas classes dominantes são normalmente oriundas dos grupos étnicos que estabeleceram relações privilegiadas no antigo sistema colonial. A fraqueza relativa do Estado e do capital local exigem a presença do capital estrangeiro, que assume a direção dos processos de colonização e seus rumos políticos.

O neocolonialismo não é um mero prolongamento do colonialismo internacional “clássico”, pois mesmo que haja uma burguesia nacional relativamente fraca, esta ainda aparece como o topo da hierarquia social nos Novos estados, e não o “colonizador estrangeiro”. Desse modo, o conflito colonizador/colonizado dá lugar um conflito interétnico interno. Além disso, a autonomia relativa local pluraliza o investimento estrangeiro, diversificando as formas de colonização internacional em cada país. Logo, as contradições sociais e de classe, sob o neocolonialismo, mudam substancialmente.

O imperialismo na América Latina, assentado em estruturas de colonialismo interno e neocolonialismo, reproduz de forma específica o etnocentrismo-racismo como instrumento de poder-saber. O fato principal é que as novas burguesias mestiças ou brancas, minoritárias no interior do país, não buscam a supremacia e a exploração sobre populações exteriores ao território nacional, mas são levadas a relações conflituosas de dominação-resistência com a sua própria população nacional, majoritariamente indígena, negra ou mestiça.

A inserção dependente dessas burguesias no interior das relações assimétricas de poder mundial tampouco garante a possibilidade de um “Estado de bem-estar social” generalizado (isso só foi possível aos países capitalistas europeus, inclusive em regimes fascistas, graças a sua posição central no sistema imperial-colonial). Assim, na América Latina a questão nacional e o nacionalismo como política (dos dominantes ou dominados) é estruturalmente diferente dos modelos europeus e, por consequência, são diferentes as formas como se expressam aqui a contrarrevolução burguesa (particularmente relevante no debate atual sobre fascismo ou ditadura) e as tarefas anticoloniais e anti-imperialistas da revolução brasileira.

1.2 Neoimperialismo e nova onda global de colonização: as contradições atuais no sistema mundial capitalista

Os processos de descolonização latinoamericano, africano e asiático impactaram profundamente as hierarquias econômicas, políticas e culturais em distintas escalas, desde o global ao local. No entanto, as relações de poder assimétricas no sistema mundial capitalista permaneceram. Dessa forma, desde os anos 1980 estamos vivendo mundialmente as características do neoimperialismo.

O neoimperialismo é fruto de mudanças nas relações globais de poder, apresentando novos aspectos relacionados às instituições políticas, econômicas e às ideologias legitimadoras da missão civilizatória do capital. Essas novas relações de poder imperialistas se relacionam diretamente com as relações de produção macro e microeconômicas próprias ao ultramonopolismo. Isso se refletirá em uma reorganização dos organismos internacionais, empresas e Estados.

Essa nova situação está relacionada a um processo de descentralização e desconcentração (relativos) do poder nos anos 80. Na América Latina, esse processo ocorreu com a onda de redemocratização burguesa (fim das ditaduras, políticas participacionistas, etc), e na África e Ásia com os processos de descolonização. Também na Europa, influenciadas pelo Maio de 68 francês, novas demandas sociais, políticas e ambientais emergem e influenciam as relações mundiais de poder. Ao contrário do que diz o elitismo epistemológico, as insurgências populares no centro e na periferia do sistema capitalista foram e são forças agentes na história.

Mas esses processos são, em grande medida, assimilados sistemicamente, ou seja, recebem como resposta uma contra-estratégia burguesa-imperial para a manutenção das relações assimétricas de poder baseada na instrumentalização das novas discursividades e demandas advindas das reivindicações feministas, ambientalistas, anticoloniais, democráticas, pacifistas, antidiscriminatórias, etc.

Dessa forma, os principais enunciados e narrativas que marcam o neoimperialismo são o ambientalismo, o multiculturalismo e o democratismo. Essas narrativas passaram a ser os critérios de validação/legitimação global, o fetiche por meio do qual o imperialismo concebeu sua missão civilizatória e passou a condicionar os regimes discursivos dos Estados nacionais, suas formas de controle territorial e populacional e das instituições econômicas.

A “democracia” como ideologia legitimadora, por exemplo, aparece vinculada aos discursos liberais tanto em âmbito social e político, através de referendos e constituintes, quanto econômicos, com as tecnologias de cogestão e empreendedorismo e, em termos culturais, com o multiculturalismo. O regime discursivo do neoimperialismo é substancialmente diferente do imperialismo clássico e comporta ambiguidades e contradições específicas.

No período de desenvolvimento do neoimperialismo, da década de 1980 até os anos 2000, essas discursividades foram se estabelecendo de forma contraditória, especialmente por meio da integração sistêmica de movimentos anticoloniais, sindicais, populares, ambientalistas e da incorporação de lutas antidiscriminatórias às institucionalidades de governos e empresas.

Ainda outro dos aspectos que emergem a partir dos anos 1980 é a reterritorialização de determinadas coletividades ou mesmo a retomada do controle estatal e “nacional” de terras e territórios. Isso pode ser visto de forma mais clara com os processos de descolonização africana em que a dominação imperialista teve que assumir nova roupagem, mas também visível em outras políticas de demarcação de reservas ambientais, indígenas e de reforma agrária.

A nova estruturação do sistema mundial capitalista, sob o neoimperialismo, não fez desaparecer as relações de dominação internacional, mas as transformou significativamente. As resistências anticoloniais, antiditatoriais e ambientalistas em escala global criaram um novo balanceamento de forças e de poder.

A partir dos anos 2000 e principalmente após a crise de 2008, junto a uma série de fatores (como a Nova Guerra Fria e o boom das commodities agrominerais e energéticas), surge como agenda para as classes dominantes e Estados a necessidade de retomar os territórios “perdidos”, se (re)apropriando de terras e recursos naturais e energéticos, principalmente na periferia e semiperiferia global. Dessa demanda, própria da tendência expansionista-monopolista dos Estados e do capital, emerge uma nova onda global de colonização.

Diversas linhas teóricas e políticas tem debatido a nova onda (ou ciclo) de apropriação de terras e territórios em escala global a partir dos anos 2000, principalmente sob as noções de land grabbing ou, no caso latino-americano, de neoextrativismo. No entanto, é importante caracterizar esse processo como uma nova onda de colonização, com vistas a compreender a atual disputa e apropriação de terras e territórios dentro de uma teoria geral do imperialismo e do colonialismo contemporâneos, e não com uma abordagem meramente descritiva e/ou economicista típica dos organismos internacionais e acadêmicos.

É fundamental salientar que a nova onda colonialista global emerge no interior das relações de poder do neoimperialismo. No entanto, sua tendência contraditória é erodir paulatinamente as estruturas políticas, econômicas e discursivas deste. O impulso colonialista global, combinado com o acirramento geopolítico da nova guerra fria, tem levado ao questionamento sistemático dos pressupostos neoimperiais, dos organismos multilateriais, do democratismo, do ambientalismo, etc. Esse é um processo que carrega em si o reforço geral do princípio da autoridade sobre o princípio da liberdade.

As guerras de ocupação do Afeganistão (2001), Iraque (2003) e, a partir da segunda década deste século, os processos políticos no norte da África e Oriente Médio (com destaque para a Líbia e Síria em 2011) levaram à construção de um sistema de colonialismo internacional muito próximo ao do período do imperialismo clássico. No entanto, essa forma de colonialismo não se demonstrou como hegemônica, já que no Brasil e na América Latina o colonialismo se expressou, a partir do século XXI, através de estruturas de colonialismo interno e neocolonialismo. No Brasil, por exemplo, o projeto neodesenvolvimentista implementado pelo bloco no poder a partir de 2003 foi a expressão política desse processo.

Caracterizando melhor a nova onda de colonização, segundo dados da Grain (2016), entre 2006 e 2016, foram mapeados mais de 491 casos de apropriação internacional de terras, nos quais pelo menos 30 milhões de hectares foram apropriados em 78 países. Essa corrida global por terras, água, minérios e energia foi fortemente impulsionada pelo chamado “boom das commodities”, ou seja, uma forte demanda global e elevação significativa dos preços das mercadorias agrominerais e energéticas no mercado internacional.

Em relação à África, um ano após a crise de 2008, a FAO e o Banco Mundial publicaram uma pesquisa intitulada “Despertando o gigante adormecido da África: perspectivas para a Agricultura Comercial na Zona de Savana da Guiné e Além”, segundo a qual, a região da Savana da Guiné, onde se localizam 25 Estados nacionais, teria um potencial agrícola de 400 milhões de hectares agricultáveis, dos quais só 10% estariam sendo de fato explorados, ou seja, inseridos nas cadeias mercantis capitalistas. O mesmo estudo indicou que o modelo “exitoso” de exploração agrícola adotado no cerrado brasileiro nas últimas décadas deveria ser utilizado como o exemplo a ser seguido na África. Assim, o Brasil, assim como a China, EUA e outras potências imperiais, será protagonista da ofensiva colonialista na África de diferentes formas.

O colonialismo e o imperialismo se integram e se apoiam nas estruturas do poder patriarcal e lançam suas garras de dominação e exploração sobre os corpos das mulheres do povo. Os corpos femininos são “territórios” a serem controlados e mercantilizados nas novas estruturas do poder imperial-colonial. Esse processo não se reduz à venda da força de trabalho das mulheres, apesar desta ser central. O controle e mercantilização dos corpos femininos também se dá pela imposição da lógica mercantil sobre as práticas naturais e culturais antes não incorporadas às cadeias de acumulação capitalista, tais como amamentação, menstruação, reprodução, prazer sexual, fecundação, gestação, parto, criação dos filhos, dentre outras, que se tornam novos nichos de mercado e alvos do controle e “planejamento” estatal.

A expropriação das diversas práticas, territórios e saberes femininos e societários de reprodução das condições de existência e, portanto, de relações com a natureza, para a imposição (de cima e de fora) de uma única relação de poder dominante e exploradora, é uma das marcas do colonialismo. Assim, a ofensiva patriarcal se integra sistemicamente às tendências etnocêntricas-racistas, monopolistas e estatistas contemporâneas.

Como afirmamos no VI Conunipa, esse processo de dominação se aprofunda hoje tanto sob a face da reação conservadora quanto sob a face de um feminismo pequeno-burguês e pós-moderno e de um feminismo imperial. Todos confluem para políticas de mercantilização e controle do Estado e do Mercado sobre as mulheres, ora em nome da “libertação” ora da “tradição”. A ideologia imperial de expansão da “democracia ocidental” na Ásia, África e América Latina é a principal face etnocêntrica-racista desses “tipos” de feminismo. Mas, inerentes à contradição entre dominação e resistência, emergem nas lutas proletárias e camponesas um feminismo classista e revolucionário que é preciso desenvolver como parte indissociável das lutas revolucionários dos povos.

A nova onda de colonização também recebe impulso pela intensificação das políticas e narrativas de guerra ao narcotráfico e ao terrorismo, especialmente após 11 de setembro de 2001. O alvo dessas políticas foram as populações camponesas, originárias e marginalizadas dos centros urbanos e seu objetivo foi a desarticulação de sistemas de poder locais e nacionais com vistas a expandir a apropriação de parcelas de terras-territórios e recursos energéticos pelo capital. Essas guerras não destruíram o narcotráfico, os paramilitares ou o terrorismo e, ao contrário, criaram novas articulações com eles, de acordo aos interesses imperiais-coloniais envolvidos (o caso das “milícias” no Brasil é emblemático).

Essa política de guerra interna ou externa dos Estados é o colonialismo, e visa não somente o controle de fatores de produção e circulação, mas também das próprias populações e suas resistências. Aprofunda narrativas etnocentricas-racistas, tal como a islamofobia e a supremacia branca, que foram e são instrumentos fundamentais de contrainsurgência. Em torno de enunciados como a “democracia ameaçada” se praticou e pratica a pilhagem moderna, as torturas, o encarceramento, a mercantilização, a privatização de recursos e territórios e o genocídio.

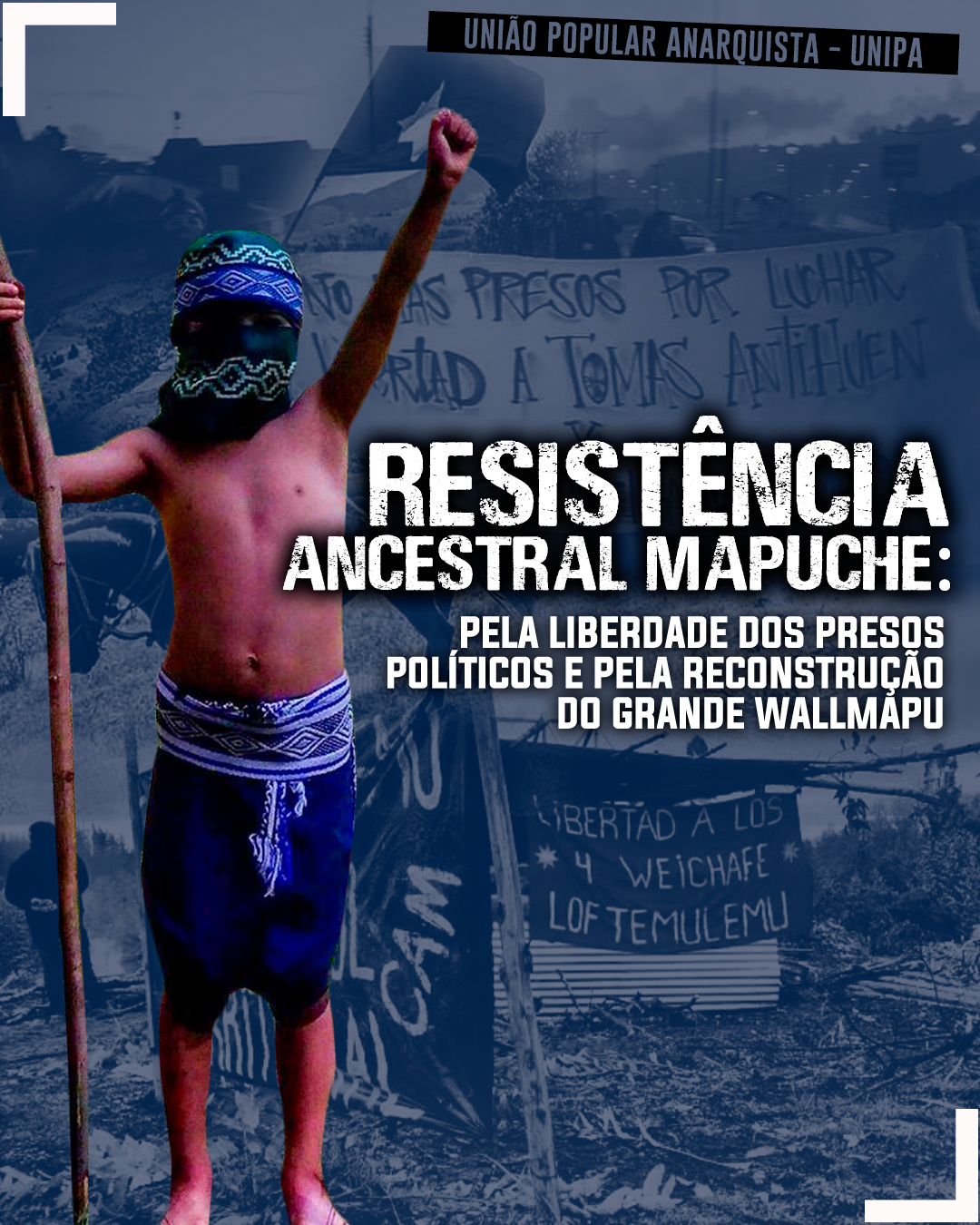

Com a agudização da luta de classes a nível internacional e das disputas interimperialistas, há, na América Latina, um aprofundamento das políticas e ideologias de guerra ao narcotráfico ou ao terrorismo, tal como no Brasil (lei antiterrorista de 2016, pacote anti-crime em 2019) e no Chile (criação das leis anti-barricada e anti-saque em 2020, e particularmente a política “antiterrorista” contra os Mapuche).

Por fim, a nova onda global de colonização sob o regime de acumulação ultramonopolista é impulsionada por profundas transformações tecnológicas, não apenas nas relações de produção e distribuição, mas também nas tecnologias militares, jurídicas e de comunicação. Todas elas, integradas ao sistema mundial capitalista, implicam o aprofundamento das relações de dominação e exploração sobre os povos e a natureza.

Na escala macro, por exemplo, vemos tecnologias cada vez mais sofisticadas de sensoreamento remoto, como imagens de satélite e aparelhos de localização, que aplicadas ao militarismo e controle social representam uma assimetria imensa de conhecimento-poder sobre os territórios. Na escala micro, podemos ressaltar os campos da genética, biofísica, nanotencologia, física nuclear e robótica, penetrando cada vez mais no âmago e atingindo níveis absurdos de fragmentação da matéria.

A mineração e a agricultura capitalista, por exemplo, têm sido profundamente impactadas pelas novas tecnológicas. Os conhecimentos científicos e industriais “de ponta”, com escalas nano, micro, molecular e atômica, tem isolado e trabalhado com substâncias químicas “puras”, possibilitando usos “multifuncionais”, fazendo com que uma mesma substância química seja usada da produção de alimentos à fabricação de ligas metálicas. O avanço das sementes transgênicas e agrotóxicos tem ampliado o número de doenças, a destruição dos solos e a dependência do campesinato ao pacote tecnológico. Assim, a descoberta acelerada de novos materiais (e novos usos para antigos) em territórios antes marginalizados e desinteressantes ao capital (e onde muitos povos se refugiaram de processos expropriatórios anteriores) entram hoje na mira do colonialismo.

Outra questão fundamental é o futuro do trabalho e dos trabalhadores com a indústria 4.0. A expectativa da agência Ernst & Young é de que, em breve, um a cada três postos de trabalho deve ser substituído por tecnologia inteligente. Já a consultoria McKinsey & Company afirma que 800 milhões de trabalhadores podem perder seus empregos até 2030 em decorrência das mudanças tecnológicas. Assim, um terço dos trabalhos atuais podem ser automatizados, como caixas de supermercados, telemarketing, caixa de bancos e outros.

No centro do capitalismo, EUA e Alemanha tendem a ter de 23% a 24% dos empregos impactados diretamente com a automação. No Japão, pode chegar a 26%. Já na periferia essa tendência não seria tão acentuada: na Índia o impacto seria em 9% e no Brasil, 15%. Há uma tendência de redução no percentual de trabalhadores dessas profissões e um aumento na demanda de trabalhadores nas profissões de tecnologias da informação, relacionada ao crescimento da informalidade. Hoje, cerca de 2 bilhões – 61%, da força de trabalho mundial – vivem do trabalho informal (em geral, mulheres, jovens, imigrantes, negros e indígenas).

1.3 O aprofundamento da nova guerra fria e a crise da hegemonia norte-americana

A crise internacional de 2008 produziu a desarticulação dos arranjos políticos nacionais no mundo todo, fazendo ascender um novo ciclo mundial de lutas sociais, ampliando as disputas interimperialistas e, ao mesmo tempo, colocando a extrema-direita como força ascendente. O pano de fundo geral desse processo é a ofensiva pela apropriação de terras, recursos energéticos, minerais, ou seja, a nova onda mundial de colonização. No Brasil, os efeitos da crise de 2008 foram sentidos inicialmente como um impulso para o projeto neoextrativista e neodesenvolvimentista, com vultuosos investimentos do capital estrangeiro.

A dissolução da URSS e do “bloco socialista”, nos anos 1990, faz parte das novas relações de poder instituídas pelo neoimperialismo. Naquele momento a hegemonia norte-americana alcançou o seu auge, garantindo uma década de poder unilateral, sob o signo imperial-colonial da “Pax Americana”. Esse período, no entanto, começará a modificar-se, evoluindo para o que caracterizamos como uma Nova Guerra Fria, expressa na polarização EUA-U.E x Rússia-China, acirrada pela nova onda mundial de colonização. Em que pese o hábito de analisar ideologicamente a atual guerra fria (com anacronismos que reproduzem “capitalismo x socialismo”), ela não tem essa característica. Representa a disputa de dois modelos distintos de desenvolvimento do capitalismo e poder imperial.

Em 2017, na gestão Trump, os EUA lançaram um documento chamado Nova Estratégia de Segurança Nacional. Neste, definem seus interesses nacionais e objetivos estratégicos. Entre os pontos abordados, reconhecem que seus valores nacionais não são universais e abrem mão da conversão messiânica dos povos aos chamados “valores ocidentais”. Abrir mão da universalidade moral não significa abrir mão do seu poder global sustentado pelo seu império militar. Essa mudança lhes permite um maior pragmatismo nas negociações globais, tendo seus “interesses nacionais” como única bússola, podendo negociar qualquer coisa, com qualquer membro do sistema, sempre a partir de seus interesses e de uma “posição de força”.

Essa reorientação política do imperialismo norte-americano está vinculada à ascensão de uma nova extrema direita no ocidente(Ucrânia, Grécia, EUA, Brasil, Itália e outros), fruto das recentes crises do capital e, consequentemente, dos enunciados civilizatórios anteriores do neoimperialismo. Apesar da ascensão da extrema direita ser influenciada pelo desenvolvimento e crises do sistema mundial capitalista, ela não pode ser explicada apenas nessa escala sem cair num centralismo epistemológico.

As condições históricas da luta de classes em cada país, o papel das burguesias locais, bem como das forças coletivas do proletariado, são fundamentais para entender esse ascenso. Sem isso, os entendimentos facilmente reproduzem uma interpretação mistificadora do “imperialismo” ou das “forças globais”, manipulada nas narrativas socialdemocratas e reformistas, como tem sido feito no Brasil.

Outro elemento sobre a ascensão da extrema direita e do neofascismo no ocidente é que esta apresenta características distintas que dificultam uma aliança orgânica entre si. Citaremos duas contradições principais: 1) a contradição entre o antissemitismo da extrema direita europeia e o sionismo/neopentecostalismo da extrema direita dos EUA e América Latina; 2) O programa “antineoliberal” e de “estado de bem-estar” (só para os “nacionais”) por parte da extrema direita europeia assentado na retomada de uma política internacional expansionista e colonial, contrasta com o programa da extrema direita dos países periféricos, baseado em privatizações, subserviência à divisão internacional do trabalho e por isso mesmo, tem muito pouco a oferecer à classe trabalhadora nacional senão o aprofundamento conservador das políticas de colonialismo interno (militarismo, clericalismo, extrativismo) para o benefício da burguesa nacional e internacional. Essas contradições de caráter moral e de posição no sistema mundial não tem, no entanto, impedido a aproximação, intercâmbio e reforço de posições entre a extrema direita.

Assim, frente a nova guerra fria e a nova onda de colonização, o imperialismo norte-americano vem abdicando paulatinamente dos pressupostos universalistas do neoimperialismo (multiculturalismo, democratismo, ambientalismo, elementos em grande medida identificados como “globalismo”) para adotar uma postura cada vez mais pragmática em termos “nacionais”. Isso ocorre por que há uma tendência de declínio da hegemonia norte-americana no sistema mundial. Esse declínio é o que impulsiona a nova estratégia, mais agressiva em termos imperiais-coloniais, para combater a ascensão do bloco sino-russo.

A hegemonia norte-americana e o sistema-mundo construído em torno dela estão em declínio, e a sua queda é possível e até provável. No entanto, esse não é um caminho linear. Cabe a nós analisar quais os principais aspectos dessa transformação, e se ela de fato resultará em uma nova ordem mundial ou no prolongamento mais ou menos extenso de uma situação de caos sistêmico, guerras, ditaduras, e, como diz Arrighi e Silver (2011) “destruição mútua das civilizações mundiais”. As possibilidades de construir alternativas, desde um ponto de vista proletário e revolucionário, dependem da expansão e articulação de ferramentas organizativas e políticas que enfrentem (desde o local ao global) a crise do capital e dos Estados, e as transforme em transformação revolucionária.

Assim, para compreender a conjuntura internacional, perceber o papel cumprido pela China é fundamental. Mais especificamente o da revolução industrial e tecnológica chinesa, a emergência das tecnologias de poder político-econômico do modelo de capitalismo de Estado minimalista e a política estratégica de integração Euroasiática (Ásia + Europa). O fato é que a crise hegemônica do sistema mundial centrado nos EUA e Europa ocidental não ocorre por si só. Ela é acompanha pelo avanço do projeto imperial do bloco sino-russo.

O “projeto” imperial da China e da Rússia possui raízes milenares, assim como as resistências dos povos contra esse projeto. Desde o fim da I Guerra Fria, podemos dizer que esse projeto se desenvolveu em paralelo às estruturas discursivas e institucionais do neoimperialismo sob hegemonia norte-americana e europeia. Tanto a China como a Rússia nunca assumiram plenamente os pressupostos de poder-saber do neoimperialismo (democratismo, ambientalismo, multiculturalismo), ainda que tenham se inserido plenamente na economia mundial capitalista para fortalecer seu poder regional e mundial.

Essa particularidade do modelo de desenvolvimento de um capitalismo de Estado minimalista, de outras discursividades e enunciados civilizatórios, assim como de tecnologias de poder político particularmente autoritárias, têm sido utilizados sistematicamente a favor do bloco China-Rússia. Dessa forma, a crise atual da hegemônia norte-americana tem atingido de forma muito diferente esse bloco. Ela tem se apresentando como oportunidade de penetração do seu “modelo” em cada região e, num cenário futuro, como potencial reorganizador do sistema mundial capitalista-imperialista. Mas isso não se dará sem conflitos.

A nova guerra fria e a nova onda global de colonização colocam uma situação de (relativo) equilíbrio de poder entre potências imperialistas (seja EUA-UE ou China-Rússia) e a necessidade de intensificação das disputas irregulares, indiretas ou híbridas, em termos político-militares ou por recursos naturais e força de trabalho. Isso têm intensificado a disputa sobre regiões na América Latina, Oriente Médio e Europa. Todas essas regiões estão sob forte pressão dos dois blocos, liderados por EUA e China. Para aprofundar seu poder, os blocos precisam operar mecanismos de destruição-criação de arranjos políticos locais e regionais.

A União Europeia é um exemplo, pois vem sofrendo forte pressão, no sentido de sua desestruturação, de ambos os blocos imperialistas. Eles têm estimulado políticas basicamente em dois sentidos: 1º) apoiar partidos/movimentos “anti-UE” e de extrema direita/conservadores; 2º) disputar a influência econômica e energética sobre as potências da UE, especialmente a Alemanha. Em relação ao segundo ponto, um projeto estratégico é a construção do gasoduto “Nord Stream 2” no mar Báltico, que dobrará o volume de gás natural da Rússia para Alemanha, ampliando o poder de ambos países na Europa.

A periferia e semiperiferia do capitalismo também se tornaram alvos centrais das disputas imperialistas, que se traduzem em diferentes políticas neocolonias, de colonialismo interno e, em menos casos, de ocupação militar estrangeira. Isso tem levado à reativação da ideologia de contrainsurgência nos Estados latino-americanos e golpes/desestabilizações políticas na região (vide o caso de Honduras, Paraguai, Venezuela, Haiti, Chile e outros).

Assim, existe uma ligação sistêmica entre os recursos energéticos em disputa no Oriente Médio e na América Latina, já que Venezuela (maior reserva de petróleo do mundo) e Brasil (especialmente após a descoberta do Pré-Sal) poderiam garantir uma apropriação do petróleo por parte dos EUA de forma menos onerosa do que o atual modelo de ocupação colonial do Iraque e Afeganistão. É certo que um cenário de retração da presença norte-americana no Oriente Médio levaria a uma inevitável pressão “total” sobre a América Latina (reforçando o “América para os americanos”).

Além disso, as funções das bases militares dos EUA no Oriente Médio vão além do roubo de recursos energéticos, pois é também uma estratégia geopolítica de combate permanente ao projeto imperial sino-russo na região (o assassinato do líder militar do Irã, Qasem Soleimani, em janeiro de 2019 é um exemplo), o que torna a decisão de retirada das tropas permeada por pressões e contradições dentro do próprio EUA.

No Oriente Médio, China e Rússia cumprem papéis diferentes, mas complementares. A Rússia possui uma presença mais significativa nas articulações militares e geopolíticas (diplomacias oficiais e ocultas) com Estados (Irã, Síria, Turquia, etc.) e forças político-militares partidárias, tal como o Hezbollah. Além disso, tem aprofundado a parceria com a Turquia (ainda que instável pela posição de Erdogan contra Bashar Al Assad), com oferta do apoio militar russo contra a revolução social em Rojava e a construção de um mega-gasoduto “TurkStream” ligando Rússia-Turquia e integrando outros países (Bulgária, Sérvia, Hungría, etc.). Já a China possui um papel mais voltado para a construção de bases econômicas (infraestrutura, integração, energia, tecnologia, etc.) na Ásia e no mundo.

China e Rússia confluem no projeto estratégico imperial-colonial da integração política, econômica e social da Eurásia. O articular de tal projeto é a Iniciativa do Cinturão e Rota, apresentada em 2013 pela China, e chamada de “nova rota da seda”. O nome carrega todo um simbolismo histórico, de um momento em que a China era o centro da economia da Eurásia há mais de 2000 anos. Retomar essa noção implica a reativação de uma narrativa do “sonho (imperial) chinês”, de sua missão civilizatória. A nova rota da seda já está em andamento, e o prazo do governo chinês para a finalização é 2049, ano do centenário da revolução chinesa e, segundo a narrativa do imperialismo chinês, o início de uma “nova fase na história”.

O investimento chinês no mundo tem crescido consideravelmente nos últimos anos. Entre 2005 e 2018, a China esteve presente nos cinco continentes e investiu cerca de US$ 1,9 trilhão. Isso equivale a 13 vezes o valor do Plano Marshall durante a I Guerra Fria. Como parte estratégica desses investimentos, a nova rota da seda consiste em um plano integrado nas áreas de transporte, infraestrutura e energia, implicando o desenvolvimento colonial-capitalista da exploração e dominação das populações locais, das terras, águas e demais recursos naturais.

Esses investimentos capitalistas são tanto terrestres, conectando a Europa, a Ásia e a África (regiões de extrema importância geopolítica) quanto marítimos, passando pelo Oceano Pacífico, atravessando o Oceano Índico e alcançando o mar Mediterrâneo. Além disso, pressupõe articulação com outros planos regionais, tal como o IIRSA na América do Sul.

Apesar das novas rotas da seda serem fundamentais, o plano de expansão colonialista-imperialista sino-russo é ainda maior. Moscou e Pequim chegaram à conclusão de que o eixo estratégico hegemônico do imperialismo norte-americano só poderá ser rompido por meio das ações de um amplo plano coordenado: a Inciativa do Cinturão e Rota, a União Econômica Eurasiana, a Organização de Cooperação de Xangai, o BRICS, o Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS e o Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura.

O setor hoje dominante da política imperialista nos EUA, orientado ao abandono de certos pressupostos do neoimperialismo na tentativa de reagir ao declínio de sua hegemonia, tem plena noção da ameaça do projeto imperial sino-russo. A CIA reconheceu em 2019 que a China é a maior ameaça ao seu poder em todo a história (maior do que foi a URSS).

Assim, considerando a conjuntura internacional e com base na teoria bakuninista do imperialismo e colonialismo, um dos possíveis cenários na Nova Guerra Fria é o declínio mais ou menos violento e prolongado da hegemonia norte-americana (com a destruição das relações de poder-saber hegemônicas do neoimperialismo), como a passagem de um padrão civilizatório inaugurado pelo sistema colonial desde o século XVI de característica ocidental-eurocêntrico, baseado em cadeias mercantis e de controle territorial de base marítimas-interoceânicas (principalmente atlântica) para um novo padrão civilizatório euroasiático, com centralidade oriental, baseado em cadeias mercantis e integração hegemonicamente terrestres.

Longe de um futuro melhor para o nosso povo, o que se anuncia com a intensificação das disputas imperiais-coloniais é o aprofundamento do desemprego, da miséria, da superexploração, das desigualdades, da destruição da natureza, da expropriação em massa de camponeses e povos originários. Uma série de acontecimentos, especialmente as crises do capital e insurgências populares (tal como a revolta no Iraque em 2019), serão forças agentes fundamentais que poderão acelerar, atrasar ou mesmo frustrar os interesses imperiais-coloniais em jogo.

Aos bakuninistas, cabe reafirmar uma posição de intransigência de classe, radicalmente anticapitalista, anticolonial e anti-imperialista (seja sino-russo, norte-americano ou mesmo um subimperialismo brasileiro). Isso não serve apenas para “demarcar princípios” de forma abstrata e sectária, mas deve se transformar em uma linha política e de massas de construção de uma alternativa real, classista e internacionalista, de reorganização do proletariado e dos povos oprimidos.

2. Da insurgência à revolução: os desafios e contradições da luta de classes na América Latina e Brasil

No início do século XXI, emerge um novo extrativismo (ou neoextrativismo) na América Latina. Essa nova configuração do capital extrativo foi permeada por continuidades e mudanças em relação ao extrativismo “clássico” e materializou regionalmente o processo global da nova onda de colonização. O neoextrativismo possui carcaterísticas:

1) econômicas: profunda articulação monopolista entre o capital industrial-agrário-financeiro, aprofundamento da dependência do mercado externo e da flutuação de preços;

2) políticas: papel preponderante do Estado e de governos “progressistas”;

3) sociais: programas sociais e assistenciais desenvolvidos, em grande parte, através da captação da renda extrativa por parte do Estado, sem alterar o aprofundamento das desigualdades sociais e fundiárias;

4) ideológicas: renovação do mito do progresso, apelo ao interesse nacional, a proposta de um modelo de desenvolvimento “sustentável” e “participativo”.

No entanto, esse ciclo de governos “progressistas” apoiados em uma política neoextrativista e desenvolvimentista chegou ao fim. Hoje, a América Latina tem vivido uma conjuntura de radicalização da luta de classes e das disputas geopolíticas. Ao mesmo tempo que é fortemente influenciada pelas dinâmicas globais do neoimperialismo, com destaque ao aprofundamento do modelo colonial neoextrativista e a Nova Guerra Fria, também existem particularidades e disparidades nacionais e regionais que determinam os cenários em cada país e localidade.

2.1 O ciclo do progressismo latino-americano: integração sistêmica e um novo salto do desenvolvimento capitalista

O modelo neoextrativista foi aplicado de forma geral por governos latino-americanos tanto pelos neoliberais mais conservadores quanto pelos governos progressistas-desenvolvimentistas. Nestes últimos, apesar de aspectos em comum, devemos fazer uma diferenciação entre um modelo mais estatizante e nacionalista (casos da Venezuela, Bolívia e Equador) e um modelo que combinou neoliberalismo e desenvolvimentismo através da participação do Estado na economia, mas muitas vezes de forma indireta e financeirizada através de subsídios por meio de bancos estatais, exoneração fiscal, participação acionária, capitalização de estatais através da abertura de capitais (casos do Brasil, Argentina, Uruguai).

As diferenças de “modelo” do neoextrativismo latino-americano estão materializadas em um conjunto de instituições políticas, econômicas e sociais, ou seja, em estruturas de governamentalidade específicas, de acordo com sua história, incluindo as lutas populares, em cada país. Nesse sentido, vale lembrar que grande parte dos governos “progressistas” são originados em processos de mobilização sindical, popular ou indígena em momentos anteriores à sua integração sistêmica. Alguns são frutos de insurgências de massas (tal como a Bolívia) e, nesses casos, algumas mudanças foram mais profundas.

No entanto, a não ruptura sistêmica por parte de nenhum desses governos está na base da crise atual dos seus modelos de desenvolvimento do capitalismo dependente e de sua política internacional “não-hegemônica”. A ascensão e queda dos governos progressistas é o resultado histórico da derrota dos movimentos antineoliberais, operários e camponeses que se levantaram há mais de duas décadas na América Latina.

Em termos regionais e internacionais, o auge do ciclo de governos “progressistas” latino-americanos representou uma política mais ou menos alternativa em relação aos interesses do imperialismo estadunidense, sendo inseridas, no entanto, na estratégia imperialista do bloco China-Rússia. Os BRICS e a chamada agenda de cooperação Sul-Sul, bem como o papel subimperialista do Brasil na América Latina e África, foram elevados retoricamente como um projeto “anti-imperialista”, “cooperativo” e como caminho possível para a “soberania nacional”. Na prática, significaram a cooperação militar entre Estados (contra os seus próprios povos), internacionalização das empresas multinacionais brasileiras, penetração crescente de capital estrangeiro, ocupação militar do Haiti e de territórios marginalizados dentro dos próprios países através de políticas estatais de contrainsurgência, expropriação do campesinato, povos originários e bens naturais e coletivos e aprofundamento das relações de dependência através de uma economia voltada para a exportação de commodities, especialmente para a China.

Um exemplo do projeto subimperialista do PT foi o programa PROSAVANA, criado em 2009. Com a nova onda global de colonização, a África é vista como destino estratégico para investimentos capitalistas e estatais. O PROSAVANA teve como objetivo auxiliar o Estado de Moçambique a reproduzir na savana africana o modelo de agricultura capitalista que expropriou milhares de camponeses e devastou a sociobiodiversidade do cerrado brasileiro. Isso é o que o subimperialismo petista chamou de política internacional “anti-imperialista” e de “cooperação”. Assim também o fez com a política de expansão internacional da Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, Ambev, Gerdau e BRF, principalmente para América Latina e África.

A crise do petróleo de 2014/2015 evidenciou uma série de debilidades dos governos progressistas. A principal foi a especialização produtiva e a criação de corredores de exportação de commodities agrominerais e energéticas. Além disso, desde a crise de 2008 já explodiam no mundo diversas lutas insurgentes que, em grande parte tinham, e ainda tem, como contexto as disputas imperiais e coloniais sobre a privatização dos recursos naturais e energéticos. Tal é o caso da revolta popular no Brasil em junho de 2013, da revolução em curso em Rojava desde 2012, das revoltas populares no Iraque, Haiti, Equador e Chile em 2019. Através da teoria bakuninista, podemos compreender a interligação entre os processos globais contemporâneos de insurgência e contrainsurgência.

Assim, a crise atual dos governos progressistas pode ser sintetizada em três principais fatores: 1) No fim do ciclo de valorização das commodities em 2014/2015; 2) O acirramento das disputas da Nova Guerra Fria, levando ao ataque sistemático do imperialismo norte-americano para colocar governos que defendam uma política de privatização, especialmente do setor energético; 3) Na ruptura do movimento de massas com os pactos de conciliação de classes efetuados pelas burocracias sindicais e partidárias, em a ruptura se deu pelos setores mais superexplorados da classe; 4) Com a ascensão ao Estado brasileiro do bloco burguês-conservador em 2016, liderado hoje pelo governo Bolsonaro/Mourão, o papel subimperialista do Brasil se torna um instrumento fundamental da geopolítica pró-EUA na região.

Influenciado pelo avanço conservador, especialmente no Brasil, o imperialismo norte-americano articulou o Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai e Peru) e, contando com a cumplicidade da UE, articulou uma dura tentativa de golpe na Venezuela em 2019, culminando na autoproclamação presidencial de Guaidó. A derrota do golpe conjugou fatores internos, principalmente a resistência civil armada através das milícias bolivarianas, e externos, o apoio do bloco sino-russo a Maduro. O que está em jogo na Venezuela (assim como no Brasil) não é uma disputa ideológica “socialismo x capitalismo” (falseamento que mistifica a atual guerra fria e impede uma política independente do proletariado) e sim as disputas por recursos energéticos. A Venezuela possui a maior reserva de petróleo do mundo.

No final de 2019, na Bolívia, o governo Evo Morales (MAS) foi deposto. A crise teve como principais fatores: 1) A política reformista e idealista do MAS de conciliação com a burguesia, inclusive setores golpistas; 2) O projeto de um neoextrativismo e desenvolvimentismo com retórica “multicultural”, que alimentou e fortaleceu as forças colonialistas clássicas (mineração, agronegócio, clerical); 3) os conflitos e rupturas com o movimento popular e indígena; 4) A conspiração externa do imperialismo norte-americano e do subimperialismo brasileiro.

Assim, a crise na Bolívia não pode ser explicada somente como ingerência externa, mas também como produto de políticas imperiais-coloniais do próprio governo Evo Morales. É importante ressaltar que Morales entregou Cesare Battisti aos carrascos do Brasil e Itália e foi o único presidente “progressista” a saudar e ser humilhado na posse de Bolsonaro. Com o golpe, o objetivo é estender o neoliberalismo para o controle do gás mineral e do lítio (a Bolívia possui 70% das reservas de lítio do mundo), com a privatização e a penetração do capital estrangeiro. A realidade política pós-Evo é de ofensiva conservadora, e mesmo sem novas eleições o governo já começa a desfazer-se das antigas alianças e se realinhar ao imperialismo estadunidense.

Um instrumento importante para o imperialismo dos EUA tem sido a atuação da OEA, na figura do seu secretário geral Luis Almagro. A OEA tem expressado um forte alinhamento aos interesses norte-americanos. Não surpreende o fato de Almagro ter se projetado politicamente por sua participação como chanceler no governo “progressista” de Mujica no Uruguai. Além da Venezuela, Almagro participou ativamente da conspiração golpista e imperialista na Bolívia.

Em relação as discursividades do neoimperialismo, o enunciado “democrático” que legitima e impulsiona a missão civilizatória imperial na América Latina se tornou um aspecto ideológico fundamental da atual ofensiva liberal-conservadora associada aos EUA. Através de denúncias contra a “corrupção”, “ditadura” e “reeleições”, as distintas forças reacionárias no continente têm buscado explorar sentimentos legítimos das populações para avançar nos seus reais interesses de ampliação da dominação sobre os povos e a natureza.

Obviamente, a queda da maioria dos blocos progressistas-socialdemocratas dos aparatos de Estado não significa que tenham sido eliminados. Eles permanecem sob diferentes condições e reestrutrações e, o pior, como força hegemônica no movimento de massas em muitos países. Em geral, esses blocos socialdemocratas em crise tem buscado novas alianças com a burguesia, inclusive com os setores golpistas. Alguns desses blocos voltaram ou possuem chances de voltar ao poder, mas em uma correlação de forças distinta da primeira década do século XX. Alguns resquícios do progressismo latino-americano são o México e a Nicarágua.

O atual governo de López Obrador (MORENA) do México, saudado pela socialdemocracia no Brasil (PT, PCdoB, PSOL, MST), vem implementando um pacote de megaprojetos de mineração, agronegócio, hidrelétricas, turismo e infraestrutura. Para tal, tem se apoiado no velho poder do narcotráfico e paramilitares, na criação da Guarda Nacional e em um forte discurso desenvolvimentista, democrático (uso de referendos) e assistencialista. Chamam essa política colonial e extrativista de a “Quarta Transformação”.

O México permanece profundamente vinculado ao imperialismo norte-americano. Em dezembro de 2019, o governo renovou o tratado de livre comércio que substitui o Nafta, o USMCA. As comunidades indígenas e camponesas são os principais alvos da “Quarta Aniquilação”, mas a existência de um forte movimento de massas autônomo e insurgente (especialmente o zapatismo) tem resistido heroicamente aos megaprojetos, incluindo o combate aos programas assistencialistas.

Na Nicarágua, o governo “progressista” de Daniel Ortega (FSLN) gerencia as estruturas neocoloniais do desenvolvimento dependente periférico. A FSLN passa, principalmente nos anos 1990, por um processo de burocratização e degeneração ideológica, do qual Ortega representa a ala mais oportunista. Em 2018, protestos massivos se levantaram contra o megaprojeto desenvolvimentista do canal transoceânico e um pacote de medidas neoliberais imposto pelo FMI e Banco Mundial. O governo da burocracia “sandinista” se utilizou da mais brutal repressão, causando dezenas de mortes e prisões políticas.

Mesmo diante da clara subserviência ao imperialismo e ao neoliberalismo por parte de Ortega, em toda a América Latina o velho progressismo e reformismo socialdemocrata condenaram a insurgência popular antineoliberal como “golpista” e “direitista”. Isso demonstra a miséria ideológica e teórica em que se encontra o progressismo em declínio na América Latina.

2.2 As forças em conflito na luta de classes na América Latina

Podemos dizer que as forças políticas que hoje disputam a luta de classes na região formam três blocos ou tendências gerais: 1) Um bloco da reação conservadora, clerical, neoliberal, hegemonicamente composto pela burguesia agrária, industrial e financeira e um setor da pequena-burguesia, vinculado ao imperialismo norte-americano; 2) Um bloco desenvolvimentista, socialdemocrata, reformista, hegemonicamente composto pela burocracia sindical-popular, uma pequena-burguesia e uma tecnocracia de empresas estatais e bancos. Na geopolítica está vinculado ao imperialismo sino-russo; 3) classe trabalhadora e povos insurgentes, auto-organizados em coletivos, assembleias e movimentos populares autônomos.

A realidade regional em que atuam essas forças está marcada pela continuidade do projeto colonial extrativista (com uma face cada vez mais conservadora e privatista), políticas neoliberais de destruição dos serviços públicos, políticas de contrainsurgência e ampliação do poder militar na sociedade e no Estado. Em relação ao emprego, 53% da população empregada na América Latina atua no setor informal, dificultando e até impossibilitando o acesso a direitos e proteção social. No Brasil, a taxa é de 46% e no México de 53,4%. Enquanto a taxa de emprego tem um leve aumento no Brasil, na Argentina, Chile e Peru deve ter uma leve queda, mesmo que estes países tenham alta no crescimento acima dos 3%.

Brasil e América Latina estão presentes no índice analisado sobre péssimas condições de trabalho. Mas o que era ruim, piorou. A chegada das tecnologias de aplicativos de serviços piora ainda mais as condições de trabalho, chegando aos níveis mais vis de exploração e controle da força de trabalho. Com a terceirização, o trabalhador ainda tinha acesso à proteção social, o que não existe nos trabalhos sob processo de “uberização”.

A nova tecnologia de poder mercantil se expande sob as narrativas neoimperialistas do “empreendedorismo” e da “autonomia total” (“seja o seu próprio patrão!”). O distanciamento dos centros/sedes dessas empresas e o distanciamento entre os trabalhadores atua para dificultar a identificação dos verdadeiros culpados pela miséria, instabilidade, esgotamento físico e emocional dos trabalhadores (causando, em geral, a auto- culpabilização). A tendência é o crescimento desse tipo de controle da exploração do trabalho para outros setores econômicos, ampliando a fração do proletariado marginal.

Tudo isso não tem impedido a formação da consciência de classe nesse setor. As experiências de organização e luta tem crescido e são fundamentais para a luta de classe atual. A tentativa de regulamentar para limitar a atuação dos prestadores de serviço por aplicativo, assim como as reivindicações de direitos básicos, tem gerado mobilizações e manifestações destes trabalhadores e em alguns países e cidades estes constituíram associações e sindicatos.

Por trás da narrativa de criação de “empreendedores livres”, os trabalhadores vão desmascarando a verdadeira realidade: a superexploração e a escravidão moderna que atingem principalmente nos países centrais os imigrantes pobres e nos países periféricos as populações negras e indígenas.

Além disso, a articulação dos Estados no favorecimento de empresas gerou uma série de denúncias de corrupção e autoritarismo estatal-empresarial por toda a América Latina. Esse cenário político e econômico regional, integrado com as realidades nacionais, a Nova Guerra Fria e a nova onda de colonização têm gerado um acirramento da luta de classes.

Como parte de uma guerra híbrida na Nova Guerra Fria, os blocos reacionários e direitistas têm disputado processos insurrecionais, de duplo poder e de guerra irregular (Líbia, Síria, Bolívia e Venezuela são alguns exemplos) para avançar seu projeto imperial. A reação tem desenvolvido, de acordo com as condições, uma política de ruptura com as instituições e a ordem, gerando em certos contextos (como no Brasil) uma aura “antissistêmica”, com o intuito de expandir o poder do imperialismo norte-americano e das burguesias monopolistas.

A política da extrema direita tem significado em termos discursivos/ideológicos o abandono de enunciados universalistas do multiculturalismo e ambientalismo. Têm proposto uma agenda de defesa da cultura ocidental, branca, cristã e patriarcal que se materializa em discursos voltados aos “cidadãos de bem” (contra os imigrantes no caso dos países centrais, ou da população marginalizada nos países periféricos, mas também contra mulheres e lgbts) que tem servido de base para políticas anti-migratórias, encarceramento em massa, ampliação do poder clerical e do racismo religioso, dentre outras. A difusão de tais ideias vem sendo orquestrada principalmente pela manipulação de conteúdos via redes sociais, sendo o ex-assessor de Trump, Steve Bannon, um dos maiores articuladores dos movimentos de direita em várias partes do mundo.

No Brasil, a extrema-direita tem relacionado a crítica aos enunciados multiculturalistas do neoimperialismo à ideologia “esquerdista” e ao “globalismo” de forma genérica. Isso tem servido para encobrir sua real política colonialista com um verniz ideológico, vendendo a “guerra contra o poder do globalismo/comunismo” como uma nova agenda “emancipatória” das nações, religiões e instituições ocidentais. Aliás, a extrema direita bolsonarista tem tido papel importante nesse processo regional de ascenso conservador. Eduardo Bolsonaro já havia afirmado que buscava formar uma “Internacional de Direita” com a participação de líderes de extrema direita da América e Europa.

Portanto, ele não é apenas o filho de Jair Bolsonaro, é um militante de extrema direita protofascista que busca construir uma cruzada pela cultura judaico-cristã e os princípios de Deus, Pátria, Família e Propriedade (estrutura basilar dos Estados nacionais moderno-coloniais) e que foram as palavras de ordem nas resoluções da Cúpula Conservadora das Américas, ocorrida em dezembro de 2018 no Paraná. Em março de 2019, Eduardo Bolsonaro passou a representar na América do Sul o “The Movement”, o contraditório consórcio de representantes Europeus que apoia o “populismo de direita”.

Essa farsa da “revolução direitista” também tem alcançado êxito pela posição que assume o bloco socialdemocrata e desenvolvimentista em decadência: atuando como defensores da antiga ordem “progressista”, da democracia como valor absoluto, enfim, com uma política cada vez mais conservadora em termos nacionais e, em termos internacionais, profundamente impregnada ora pelos enunciados multiculturalistas-ambientalistas-democratistas do neoimperialismo ora pelo fortalecimento do bloco imperial sino-russo.

Esse bloco impõe para os povos um papel de força auxiliar nas disputas interburguesas. Assim, ambos os projetos são duas faces da mesma moeda: servem para unificar suas bases sociais para a realização dos seus projetos coloniais-imperiais de dominação dos povos e da natureza.

Mas essas são apenas duas forças agentes da luta de classes na América Latina. Falta uma força essencial: as lutas insurgentes e movimentos autônomos da classe trabalhadora. Vivemos um novo ciclo de lutas global, uma era de insurgências, caracterizado por levantes e explosões mais ou menos espontâneas e combativas, independentes dos sindicatos e organismos de representação tradicionais. Essa análise é importante para pensarmos duas insurgências: o levante indígena-popular no Equador (2019) e a revolta popular no Chile (2019-2020).

Em outubro de 2019, o Equador foi palco de uma rebelião e greve geral campesina, indígena e popular, com barricadas nas ruas, detenção de militares pelo povo, ocupação de campos de petróleo, tomada do Parlamento Nacional (e instituição do “Parlamento dos Povos”) e a consequente transferência da sede oficial do governo de Quito para Guayaquil.

A insurgência teve início nas jornadas convocadas pela Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (CONAIE) contra o pacote de reformas neoliberais do governo Lenín Moreno, articulado com o FMI e a burguesia, que resultou em aumento da inflação, avanço das mineradoras e a flexibilização trabalhista. A insurgência fez o governo recuar.

O levante no Equador expressou alguns elementos fundamentais para pensar as insurgências populares na América Latina: 1°) Com o grito nas ruas “Nem Correa, nem Moreno!” e a expulsão de setores correístas de atos, as massas populares abriram uma brecha estratégica para além dos blocos conservadores e progressistas; 2º) A criação do Parlamento dos Povos em Quito e a experiência de assembleias populares autônomas, centros de apoio, habitação e restaurantes comunitários como espaços de poder popular; 3º) A ampliação da luta para além das lideranças históricas, incluindo o movimento estudantil, feminista e principalmente uma juventude indígena e de trabalhadores precarizados nascida pós-2000, favorecendo um diálogo intergeracional e com setores sem vínculo com o correísmo.